ОТПЕЧАТОК ТЕЛА

Наибольший интерес вызывали исследования самого изображения тела. Тщательное «просвечивание» плащаницы в различных лучах показало ничтожное количество красящих пигментов, явно недостаточное для получения рисунка. Это скорее отдельные капельки краски. Их появление вполне объяснимо случайными воздействиями. Скажем, известно, что художники в разные эпохи более 50 раз копировали изображение. Капли красок могли, конечно же, попасть и на реликвию. Тем более что количество пигментов на изображении и вне его примерно одинаковое.

Вывод о том, что изображение не было нарисовано, подтвердили исследования под микроскопом. Выяснилось, что волоконца в области изображения имеют желтую окраску, одинаковую и на поверхности полотна, и по краям нитей, в местах их контактов. Если бы использовались краски — жидкие или распыленные, — между нитями остались бы просветы. Тем более, как мы уже знаем, цвет изображения не изменился под действием высокой температуры возле обожженных участков.

Но может быть, неведомый художник наносил изображение какими-то специальными маслами, не содержащими красящих пигментов? Масло пропитывало ткань, а затем, скажем, под солнцем окислялось примерно так, как окисляется нефть. В результате на этих местах полотно темнело. Правда, в таком случае не ясно, каким образом столь закономерно изменяется интенсивность изображения? И почему масло не пропитало, хотя бы в отдельных местах, ткань насквозь?

Или другой вариант: сначала изображение нанесли красками, которые затем смыли, а потемнение полотна было вызвано окислением целлюлозы (содержащейся в нитях), которое сохранилось. Однако все эксперименты, проводившиеся по такому рецепту, дали отрицательные результаты, не удалось создать ничего подобного изображению на Туринской плащанице.

|

Рис. 6. Полученное с помощью компьютера объёмное изображение лица на плащанице |

Очень веские аргументы против версии о нарисованной фигуре предоставили двое молодых американских ученых Д. Джексон и Э. Джампер. Они применили метод, используемый для перевода аэрофотографии рельефа в объемное изображение. Ученые исходили из предположения, что более светлые части находились дальше от тела, чем темные. С помощью специальных инструментов, с последующей обработкой информации компьютерами, они получили четкое трехмерное объемное изображение. Ни обычная фотография, ни рисунок подобного эффекта не дают. Итак, нет никаких доказательств рукотворности изображения. Но тогда возникает очень трудный вопрос: таким образом оно появилось на ткани? |

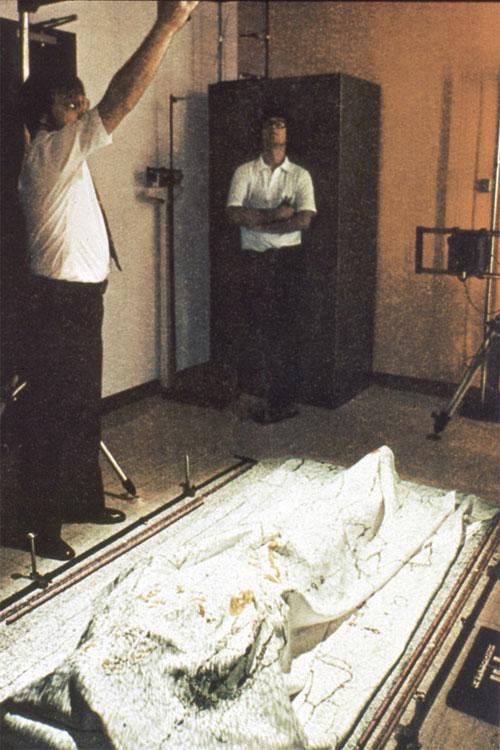

Рис. 7. Эксперименты, имитирующие вероятные условия получения на полотне отпечатка тела человека

Для многих наук принципиальное значение имеет возможность экспериментальной проверки полученных данных. Повторяемость эксперимента — наиболее убедительное доказательство его реальности. В физико-химических и технических науках так принято издавна. Единичное, индивидуальное, неповторимое, не поддающееся проверке с этих позиций сопоставимо с чудом.

С Туринской плащаницей произошло именно так. Все экспериментальные попытки воссоздать нечто подобное, проводившиеся до сих пор, закончились неудачей. В частности, оказались несостоятельными все варианты гипотезы об искусственном характере изображения. Помимо предположения, что это рисунок, выдвигались другие варианты: отпечаток е деревянной скульптуры (гравюры) или с раскрашенной глиняной матрицы, или с нагретой металлической статуи… Помимо того что эксперименты не дали положительного результата, совсем неубедительно выглядят предположения о существовании некогда подобного произведения искусства — единственного и неповторимого за многие века. Позу фигуры на плащанице просто нелепо, неестественно придавать какому-либо объемному произведению искусства за исключением разве что надгробного памятника. В любом случае раны на руках не имело смысла переносить с ладоней (традиционный вариант) на запястья.

«Таким образом, — пишут советские авторы С. А. Арутюнов и Н. Л. Жуковская, — достоверно воспроизвести механизм получения искусственного отпечатка, сопоставимого с образом Туринской плащаницы, ни одним из известных ныне способов не удается. Разумеется, можно предположить, что в средние века существовал какой-то особый художественный рецепт, который впоследствии был утрачен; но тогда придется признать, что до нас дошло одно-единственное полученное с его помощью изображение, а именно сама плащаница».

Остается вроде бы единственный правдоподобный вариант: изображение на Туринской плащанице отражает облик реального человека. В таком случае опыты надо проводить с людьми. Подобные эксперименты были сделаны, причем людей предварительно мазали маслом, как это принято было в древности. Их клали на одну половину холста и закрывали другой. После этого обследовали, фотографировали оставшиеся на ткани масляные пятна. Некоторое подобие грубого отпечатка человеческого тела в общих чертах получалось, но не больше. Даже отдаленного сходства с изображением на плащанице достичь не удалось.

Кстати, еще в довоенное время французский хирург Пьер Барбье не только подтвердил анатомическую точность, полную натуралистичность изображения, но и заинтересовался необычным положением ран от распятия. Проделав эксперименты с трупами, он убедился, что гвозди, пробивающие ладонь, не могут удержать тяжесть тела (ведь кости на ладонях не скреплены прочно). Этого не происходит, если руку прибивать в области запястья.

То, что распятым на кресте римляне пробивали запястья, подтвердили археологические раскопки в Иерусалиме, проведенные в 1968 году. Впервые была вскрыта гробница с костями распятого человека. Об этом свидетельствовали разбитые нижние конечности (так делалось, чтобы ускорить смерть казненного), а также гвоздь, торчащий в пяточной части, вместе с оливковой щепкой. На внутренней стороне лучевой кости у запястья имелась отчетливая царапина. Археологи предположили, а медицинские эксперты подтвердили, что это след от гвоздя, вбитого в руку.

Выходит, почти не остается сомнений в том, что на плащанице каким-то образом отпечаталось тело человека, который предварительно был подвергнут истязаниям, а затем распят на кресте так, как было принято у римлян. На его теле отчетливо проступают рваные раны, оставленные римской многохвостной плетью, флагрумом, с кусочками свинца на концах. На голове — пятна крови от тернового венца, по-видимому, сделанного в виде короны, тиары…

Не удивительно, что немало специалистов после исследований и экспериментов стало склоняться к мысли, что Туринская плащаница — подлинное свидетельство, оставшееся от казненного Иисуса Христа. Первым из маститых ученых об этом заявил еще в начале нашего века французский биолог Ив Деляж (кстати, не веривший в религиозное чудо). Он имел смелость сделать доклад о Туринской плащанице на заседании Французской Академии наук, высказав предположение, что предсмертный пот, содержащий мочевину, позже дающую пары аммиака, в соединении с маслами «отпечатал» изображение на ткань, а имя распятого человека — Иисус Христос.

Французская Академия категорически отвергла эту версию как неубедительную, не имеющую научных доказательств.

ТКАНЬ

Исследования ткани Туринской плащаницы проводились неоднократно, и не только путем визуального осмотра. Из нее было вытянуто несколько нитей, которые обследовал, в частности, бельгийский ученый Жильбер Ра. Он обнаружил в этой льняной ткани примеси хлопка.

Для погребальных саванов в Палестине использовали льняную ткань. Подобная ткань была в ходу и в Европе, где в раннем средневековье не знали хлопка. Однако там в ткань могли попасть лишь примеси шерсти (по иудейским обычаям была запрещена совместная обработка сырья растительного и животного происхождения; у христиан такого запрета нет). Следовательно, состав ткани говорит в пользу версии о ее ближневосточном происхождении.

Нити прялись на ручном веретене, тогда как в Европе оно было вытеснено колесной прялкой уже в начале XIII века: ткань сплетена по диагонали, зигзагом. Такой способ ткачества был распространен в античности. Нити отбеливались, как показали исследования, до того, как их ткали. Так поступали в древности. Следовательно, ткань скорее всего создана в античное время.

Высказано предположение, что ткань Туринской плащаницы была предварительно выстирана в отваре мылящего растения, которое в Риме называли «струтион», а на Руси — «мыльнянка». Такой прием был распространен в Древнем Риме и вполне мог использоваться в его провинциях. Ссылки на струтион были обнаружены в трудах Плиния Старшего.

Ученые, интересуясь плащаницей, специально просматривали древнюю литературу, чтобы узнать применявшиеся в ту пору химические вещества, способные придать ткани нечто подобное фоточувствительности. Были проведены эксперименты с обычной льняной тканью, а также выстиранной с мыльнянкой. Последняя ткань значительно более чутко реагировала на нагревание. Выходит, обработка полотна отваром мыльнянки (или какого-то другого растения с подобными свойствами) вполне могла придать ему повышенную чувствительность к тепловым излучениям или химическим воздействиям. Вдобавок мыльнянка токсична по отношению к низшим растениям — плесени, грибкам, что могло содействовать хорошей сохранности ткани на протяжении многих столетий.

Возникает вопрос: а не могли ли в древние или средние века использоваться особые растворы, после обработки которыми ткань становилась чувствительной к излучениям и испарениям человеческого тела? В данном случае, судя по всему, такой эффект очевиден, хотя природа его не выяснена.

Самое удивительное, что ничего похожего на Туринскую плащаницу науке не известно; сравнить ее не с чем. Эта ее уникальность чрезвычайно осложняет научные исследования и обобщения. Загадочный феномен хотелось бы сопоставить с уже известными явлениями, объектами, сведениями. А как иначе? Скажем, если бы удалось обнаружить хоть один образец ткани с каким-либо изображением, подобным фотографическому, то тогда можно было бы определить элементы сходства его с плащаницей и отличить, выяснить традиции такого рода произведений, их принадлежность к определенным эпохам, странам и народам…

Для Туринской плащаницы этого сделать невозможно. Ее уникальность в истории человечества подтверждает вроде бы религиозную версию чудесной, чудотворной реликвии.

Однако если обратить внимание на окружающий нас реальный мир, то придется признать, что все его проявления — от былинок и мотыльков до гор, морей, планет — сугубо индивидуальны. Мы вправе классифицировать реальные объекты по тем или иным условно выделенным критериям, признакам. Но в подобные схемы укладываются не. сами реалии, а их условные схематичные подобия, образы — идеальные объекты. Если такую процедуру идеализации затруднительно производить с уникальной Туринской плащаницей, это осложняет, но не делает бесплодным научный анализ, предоставляя дополнительные возможности для различных версий, обобщений, гипотез, домыслов. Так обычно в науке: одни и те же факты можно выстроить в виде разнообразных теоретических конструкций, не противоречащих здравому смыслу. Возможность классификации уменьшает, но обычно не сводит к единице число такого рода теорий, концепций.

ГУМАНИТАРНЫЙ МЕТОД В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ

Научные исследования, связанные с Туринской плащаницей, не могут ограничиваться только данными физико-химических, технических, естественных наук. Ведь даже для изучения природных объектов и явлений в ряде случаев ценные материалы предоставляют сведения искусствоведческие, фольклорные, эпистолярные. Что уж говорить об исторической реликвии, имеющей прямое отношение к одной из величайших мировых религий: запечатленный на ткани человек отвечает всем канонам христианской версии о смерти Иисуса Христа. Правда, перед нами изображение именно человека.

Причем, как мы позже убедимся, человека не мертвого, а живого. Кто бы ни был он, к какому бы веку ни относилась ткань, все равно плащаница позволяет по-новому, с научных позиций взглянуть на вероятные обстоятельства «смерти» и «воскрешения» обожествленного Иисуса. Она может служить, говоря научным языком, моделью, с помощью которой предоставляется возможность судить о реальных событиях. Эта загадка принадлежит не только религии, но и науке, сверхцель которой — поиски истины. В этих поисках и просвещенный верующий и образованный атеист должны как будто соединять свои усилия. Ведь в нашей скоротечной жизни среди вечных ориентиров, по которым, как по звездам, сверяют свои. пути отдельные люди и целые поколения, один из самых ярких — правда. Правда о мире и человеке, о настоящем и прошлом.

В нашем веке гуманитарные методы используются в естествознании все реже и, увы, неквалифицированней. Ученые предпочитают полагаться на физико-математические, химические, технические методы исследований. Действительно, таким образом можно добыть самые разнообразные объективные сведения. И уже на примере изучения плащаницы очевидно, насколько интересными, неожиданными, ценными могут быть эти данные, в особенности взятые во всей совокупности.

Кому же все-таки довелось быть увековеченным на Туринской плащанице? Запечатленный образ явно напоминает легендарного Иисуса Христа. Но это может свидетельствовать лишь о том, что были и другие люди, испытавшие пытки перед казнью, или даже сознательно повторившие страшную кончину человекобога. (Правда, подобные события, судя по всему, случались значительно позже I века, преимущественно в конце средневековья, в эпоху Возрождения, когда одинаково ярко проявлялись и свободомыслие, и религиозный фанатизм.)

Так возникает настоятельная необходимость учесть литературные источники, способные пролить свет на данную проблему. И хотя эту операцию проделывали очень многие специалисты, несравненно более компетентные, чем мы, есть смысл обратиться, в частности, к описаниям, имеющимся в евангелиях.

Иногда можно услышать (или прочесть) мнение: разве допустимо всерьез относиться к евангельским преданиям, в которых присутствуют явно фантастические сообщения да еще имеется и немало противоречий.

Относительно фантастических домыслов всякий разумный человек должен вроде бы отрешиться от предрассудков и предвзятых мнений, вспомнив, как часто подобные домыслы встречаются в современной массовой печати и даже в научных сочинениях. Никакое жизнеописание реально существовавшей личности, составленное в художественной форме, не обходится без домыслов. А ведь в начале нашей эры малочисленные еще науки находились, можно сказать, в младенческом состоянии и доступны были немногим. Зарождалось христианство вовсе не среди «интеллектуалов». Евангелия создавались в кругу мистически настроенных людей, склонных к религиозным экзальтациям. Вдобавок жизнеописания Иисуса Христа появились значительно позже его смерти (если согласиться, что это была реальная личность). Надо ли тогда удивляться, что в евангелиях присутствуют элементы фантастики (с позиций ученых или атеистов) и имеются противоречия?

Тем не менее вряд ли разумно пренебрегать научным анализом древних письменных источников или придавать такому анализу меньшее значение, чем, скажем, методам так называемых точных наук.

ЖАЖДА ИДЕАЛА

Верующие признают некоторые книги священными, истинными, авторитетнейшими. Действительно, среди сомнений, исканий, опровержений человеку требуется нечто устойчивое, прочное, основательное.

Если все отрицать, во всем сомневаться, то и собственное бытие, и окружающий мир представляются полной бессмыслицей. Должны же быть какие-то вечные, высочайшие идеалы, истины! А если их нет, то чем тогда человек отличается от животного?

В подобных рассуждениях есть свой резон. Вера в высшие истины, идеалы представляется важной человеческой потребностью. Исходя из нее, религиозные теоретики утверждают необходимость веры в боговдохновленные священные писания.

Однако надо учесть, что точно так считают приверженцы разных религий: буддизма, христианства, ислама, конфуцианства, иудаизма и многих других. Что же следует делать людям? Какие священные писания предпочесть? Во все сразу верить вряд ли возможно: слишком велики между ними разногласия, а то и непримиримые противоречия.

Вот и получается, что идеалы, почитаемые высшими, книги, считаемые авторитетнейшими, признаются только отдельными группами людей, порой многочисленными, но всегда составляющими меньшинство человечества.

Выходит, тут реализуется принцип не абсолютных истин, а лишь относительных. Та или иная группа верующих соглашается признавать некоторые священные произведения или реликвии, принимая их без доказательств, а главным образом по склонности души, по традиции или по иным каким-то причинам.

Даже не обязательно, чтобы священные писания и боготворимые личности были древними, мифологическими. Всегда находятся люди, выдающие себя за пророков и посланцев божьих, имеющие фанатичных сторонников. Порой местные культы «живых богочеловеков» приводили к изуверствам, массовым психозам.

Особенно уродливые формы принимает такая вера в общественной жизни, когда признаются высшими авторитетами политические вожди, «фюреры» и их идейные предшественники, а некоторые сочинения позволяется лишь восхвалять и цитировать. Тогда появляются специальные общественные прослойки «служителей культа», присваивающие себе огромную власть и львиную долю общественных богатств. А там, где есть подобные паразитические прослойки, неизбежны жестокая эксплуатация народных масс, террор, ложь, лицемерие, упадок культуры, а в конце концов идейные и экономические кризисы, опошление, разложение и уничтожение высших идеалов…

Так люди от жажды абсолютных истин, идеалов, личностей приходят — на практике — к их отрицанию, кризису веры. Происходит это не только в политической жизни. История человечества знает множество религиозных войн, нередко между приверженцами одной и той же веры. Достаточно вспомнить движение реформации в Западной Европе или борьбу между представителями «старой» и «новой» веры в православии.

Стремление привести все человечество к единой «истинной вере» укрепляло решимость Колумба достичь Восточной Азии, плывя на запад от Европы. В результате был открыт Новый Свет. Затем последовало разграбление, покорение, а то и уничтожение обитавших там племен, гибель тамошних древних цивилизаций. Вновь уродливым образом проявилась жажда абсолюта, попытка утвердить прекрасные идеалы добра и милосердия, провозглашенные основателем христианства.

Поныне различные религиозные системы не только объединяют отдельные группы единомышленников, но и разделяют порой очень резко представителей разных направлений. Ни о какой единой для всех верующих абсолютной религиозной истине говорить не приходится, если не считать идею о существовании в мире сил, превосходящих человека во всех отношениях, в том числе и по разуму. Однако и философские системы, и научные теории подчас утверждают нечто подобное, хотя и с совершенно других позиций.

Выходит, история религии свидетельствует не только о неудержимой тяге людей к абсолюту, к идеалам, но и о невозможности достижения такого состояния единодушия человечества, а значит, об отсутствии, как показывают факты, подобных абсолютов.

Вроде бы приходим вновь к отрицанию и сомнениям. И все-таки положение не безнадежно. Существует в мире истинное и абсолютное Священное Писание, высший и абсолютный авторитет, распространяющий свое полное господство на всех людей и на каждого.

Речь идет о «Евангелии от Природы» (по М. В. Ломоносову) — источнике научных знаний человечества об окружающем и создавшем нас Мире, о неисчерпаемо сложном Мироздании.

Мы можем теоретически отрицать реальность окружающей и пронизывающей нас Природы. Последние доказательства, совершенно неопровержимые, остаются за ней. Нам, чтобы жить, приходится есть, пить, двигаться, одеваться, общаться с окружающими, трудиться; появляемся на свет и уходим в небытие мы совершенно неизбежно. Какие еще нужны доказательства высшего господства Природы? Именно она — абсолютная реальность, абсолютная истина. В нас все относительно, эфемерно. Приобщение к леей, полное признание причастности к ее вечному бытию придает нашему существованию особую насыщенность, полноту, смысл.

Такова, как мне представляется, основа духовного единства человечества, упрочаемая научным познанием, которое помогает раскрыть реальные черты Мироздания.

Но наряду с этим сохраняют свое значение и более частные человеческие ценности, скажем, религиозные, связанные с той или иной религиозной системой. Однако с позиции обычного здравого смысла подобные духовные ценности приходится считать не абсолютными, а относительными уже в силу совершенно очевидного их разделения по разновидностям религий. Следовательно, и евангелия, в частности, разумно относить в разряд исторических документов, авторами которых были люди — со всеми достоинствами и недостатками, суевериями и знаниями, характерными для них как представителей конкретной эпохи и страны, определенного типа личности и общественного положения.

Будем считать, что вдохновила их творчество прежде всего жажда абсолюта, стремление отразить образ и учение идеального, обожествляемого человека.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЮДЕЙ

Историки I века совсем не упоминают о Иисусе Христе, о его мученической смерти[1]. Наиболее подробные материалы об этом представляют религиозные сочинения — евангелия. Часть из них, не признанных официальной церковью, относится к апокрифическим, а четыре — к каноническим. Они признаны церковью истинными. На них мы и будем основываться в своих изысканиях. Однако придется, конечно, учитывать и данные археологии, а также истории.

Около двух тысячелетий назад в районе Палестины сложилась трудная политическая, экономическая ситуация. В 63 году до н. э. римский полководец Помпеи после покорения Сирии захватил Иудею, раздираемую внутренними распрями. Она вошла в состав римских провинций, но внутреннюю стабильность не обрела. Обострились классовые столкновения. Начался идеологический кризис, вызванный не только военными поражениями, но и недовольством народных масс местной знатью, сплоченной с религиозными деятелями, «идеологами», проникнутыми ханжеством, лицемерием и жаждой личного обогащения, привилегий, власти.

В стране, как обычно в подобных ситуациях, распространились мистические настроения. Появилось много бродячих проповедников, возвещавших вслед за пророками Талмуда скорое пришествие мессии, спасителя народа, истинного «царя Иудейского». То один то другой человек выдавал себя за мессию; многие люди шли за ними, порой на восстание, бунт, на казнь и смерть.

Жизнь была тягостной и безнадежной. Оставалось уповать на помощь свыше, на чудо. Официальная религия, соединенная с политической властью, не приносила людям утешения. Она была выгодна для определенных слоев имущих власть и деньги, которые не нуждались в чуде. А их противники объединялись в религиозные общины.

Остатки одного такого поселения, принадлежащего секте ессеев, были обнаружены примерно в середине нашего века близ Мертвого моря (район Вади-Кумран). От них остались рукописи, в которых они называли себя «новым союзом» или «новым заветом», а также «общиной нищих» и «сынами света». У них был свой «Учитель праведности», который говорил о неизбежном конце света, когда Бог будет судить души человеческие по их вере и грехам. После смерти Учителя о нем стали слагать легенды, обоготворяя его.

Число ессеев и, в частности, кумранитов быстро увеличивалось, о чем писал римский мыслитель Плиний Старший. Они отходили от иудейской идеи «высшего», богоизбранного народа (биологическое родственное единство), признавая прежде всего идейное, духовное единение вне зависимости от племенной принадлежности, а избранниками божьими считали отдельных людей за их необычайные личные качества.

Предполагается, что первые письменные документы христианства появились только во второй половине I века. Это были некоторые послания апостола Павла, Откровение (пророчество) апостола Иоанна и отдельные записи поучений Иисуса Христа. Евангелия, повествующие о его жизни и учении, поначалу были устными. Возможно, их стали записывать в разных общинах лишь в конце I в.

Три евангелия — от Матфея, Луки и Марка — сходны между собой. Четвертое — от Иоанна — своеобразно по стилю и содержанию. Предполагается, что наиболее ранним является Евангелие от Марка, в котором, между прочим, сравнительно мало говорится о чудесах, сотворенных Иисусом; он назван плотником, сыном Марии, братом Иакова, Иосии, Иуды, Симона. Сказано также, что в родном городе он не мог совершать чудеса.

О Христе упоминают не только его сторонники, но и враги, идейные противники. Этим, пожалуй, серьезно подкрепляется, преобладающая версия о его реальности, историчности. Помимо римских авторов, о нем писали— резко отрицательно — философ Цельс, создатели Талмуда. По их данным, настоящим отцом Иисуса был якобы беглый римский солдат; в Египте Иисус будто бы научился магии; он был побит камнями и повешен перед пасхой.

По сравнительно недавно уточненному тексту иудейского историка второй половины I века Иосифа Флавия: «…был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью; и многие люди из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть; однако те, кто стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим, он, возможно, и был мессия, о котором возвестили пророки».

Многие советские историки долгое время и по разным причинам отрицали реальность Иисуса Христа. Однако за последние годы возобладало мнение противоположное, более или менее соответствующее общепринятым взглядам специалистов разных стран. Естественно, что при этом отрицаются чудеса Иисуса, а сведения о его воскрешении относятся в разряд мифов или даже лжесвидетельств.

Вот что пишет известный советский историк, специалист по раннему христианству И. В. Свенцицкая:

«Итак, то немногое, что можно сказать с известной долей вероятности об историческом ядре евангельского повествования, сводится к следующему: в первой половине I в. странствующий проповедник из галилейского Назарета выступил с призывами к духовному очищению и раскаянию перед скорым наступлением божьего суда. Он обращался к самым широким слоям населения (этнически и социально). В отличие от ессеев, с которыми он имел много общего, он не стремился к созданию строгой организации. Его ученики почитали его как мессию, что, по-видимому, и явилось главным основанием для его осуждения как синедрионом, так и римлянами, поскольк- в глазах иудеев мессия должен был стать царем Израиля.

После распятия Иисуса только вера в воскрешение учителя могла поддержать его растерявшихся учеников».

Мессианство Иисуса подчеркивает его именование Христом — от греческого слова «Христос», что означает «мессия» (дело в том, что часть его учеников проповедовала среди греков в городах Малой Азии). Особо подчеркнуто, что те, кто станут после него выдавать себя за мессию, — лжепророки: «И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь…» (от Матфея, XXIV, 10, 11, 12). И еще: «…Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (там же, 24).

Подобные уверения очень показательны. Не означает ли это, что авторы достоверно знали о его смерти? Но тогда их свидетельства о воскрешении — сознательный обман доверчивых верующих? Однако некоторые выдержки из евангелий не согласуются с таким предположением. Вспомним, как правдоподобно описываются его смерть и затем воскрешение.

ОТ МАТФЕЯ (XXVII, XXVIII)

После распятия Иисуса «от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Затем Иисус, «возопив громким голосом, испустил дух».

Реалистичная картина расцвечивается религиозно-мистическими красками: следует упоминание о разодранной завесе в храме, землетрясении, воскрешении многих усопших святых. А затем вновь совершенно повествовательный тон: «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи… Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который тоже учился у Иисуса; он, пришедши к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело… И, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею (полотном) и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился…

На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „после трех дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу: „воскрес из мертвых“…»

Стражу поставили, а к камню приложили печать. Все вроде бы даже излишне подробно. Зачем было повторять кощунственное обзывание безвинно распятого праведника обманщиком? Зачем было упоминать версию о том, что тело его могут выкрасть ученики для доказательства воскрешения? Не лучше ли было для фанатичных христиан опустить подобные детали? А уж выдумывать их и вовсе было бы неразумно и даже святотатственно. (Обратим внимание и на страх правителей перед народом).

«По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария — посмотреть гроб. И сделалось великое землетрясение…»

Далее следует фантастический рассказ об ангеле в белой одежде, сидящем на камне у пустого гроба. И когда они возвращались, то встретили Иисуса и поклонились ему. «Тогда говорит им Иисус: не бойтесь…»

Эта деталь тоже характерна. Он обещал воскреснуть, они верили в его божественность, а увидев воскресшего, испугались, и он был вынужден их успокоить. Позже Иисус встречается с учениками, которые «…увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились». И вновь — странное, необязательное (а для выдуманного эпизода совершенно излишнее) упоминание об усомнившихся в чуде апостолах. Да и само явление Иисуса после воскрешения не сопровождается фантастическими картинами, событиями, а представлено вполне обыденно.

ОТ МАРКА (XV, XVI)

Здесь тоже сказано о тьме по всей земле после распятия Иисуса — на три часа, но нет упоминания о землетрясении, воскрешении святых.

После смерти Иисуса Иосиф из Аримафеи «осмелился войти к Пилату», который «удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе, который был высечен в скале…

Обратим внимание: Пилат удивился быстрой смерти Иисуса. Действительно, распятые на кресте, по свидетельствам очевидцев, многие часы — до нескольких дней! — могли оставаться живыми, если им давали пить. Сомнения Пилата, видевшего Иисуса и не признавшего его ни слишком слабым, ни больным, были, по-видимому, вполне основательны: уж кто-кто, а прокуратор Иудеи знал, как мучительно долго умирают распятые на кресте.

В этом евангелии не упомянута просьба о страже у гроба. Просто женщины после субботы, придя, обнаружили, что камень отвален, а гробница пуста. Они увидели юношу, сидящего на правой стороне, облаченного в белую одежду, и ужаснулись. Он сообщил им о воскрешении Иисуса. Они «побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Воскресший Иисус явился сперва Марии Магдалине. Она пошла и сказала об этом апостолам, «но они, услышав, что Он жив, и она видела Его, — не поверили…» Наконец Иисус пришел к ним «и упрекал их за неверие и жестокосердие…» «И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо…»

От ЛУКИ (XXIV)

В общем, описание смерти Иисуса сходно с предыдущим Евангелием. Перед женщинами у пустого гроба предстали «два мужа в одеждах блистающих». Апостолы не поверили вести о воскрешении Учителя. Петр побежал к гробу и «увидел только пелены лежащие».

Иисус является апостолам и говорит: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это — Я сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И сказав это, показал им руки и ноги».

Затем он ел перед ними печеную рыбу и сотовый мед.

«И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостию».